Triggerwarnung: Sex, Gewalt, Misshandlung, Suizid, Selbstverletzung, Trauma (einmal das komplette Programm)

Da ist er schon wieder. Nach so langer Zeit lässt er sich wieder blicken, dieser elende Schweinehund. Schmerzen, Höllenquallen, unendliche Pein habe ich ihm zu verdanken, doch er verzieht nicht eine Miene. Als ob er Spaß daran hätte, mir wehzutun, als ob er erst dadurch Erfüllung erlangen könnte.

Mein Zwillingsbruder.

Ich habe keine Ahnung, was er gerade jetzt von mir will. Falsch, ich weiß, was er will und warum. Mein Leben verlief nämlich ganz gut in letzter Zeit. Ich habe eine Frau kennen gelernt, die ich sehr mag, mehr sogar noch, und ich bin davon überzeugt, dass es ihr ähnlich geht. Mein Job ist auch ganz okay. Nicht die große Offenbarung, aber annehmbar. Mein Auto ist abbezahlt, meine Wohnung schick, mein Körper muskulös und braun, und ich habe sogar das Rauchen drangegeben. Doch das kümmert ihn nicht. Er kommt nicht, um mich zu beglückwünschen, dass ich mein Leben auf die Kette gekriegt habe, er kommt, um mir all das wieder zunichte zu machen.

Kennen gelernt habe ich ihn im Alter von acht Jahren. Meine Eltern haben mir gesagt, mein Zwillingsbruder sei direkt nach der Geburt gestorben. Das stimmt zumindest bedingt, denn für sie ist er allemal gestorben. Und dann stand er plötzlich vor mir und hat mir die Wahrheit erzählt. Dass sie ihn abgegeben haben, damit er ihr Leben nicht zerstörte, denn zwei Kinder konnten sie nicht über die Runden bringen. Die Lotterie mit dem Hauptgewinn „behütetes Heim bei Mama und Papa“ habe ich gewonnen, da ich drei Minuten früher kam und, das hat den Ausschlag gegeben, wie ich Jahre später von ihm erfahren konnte, ein kleineres, minimal süßeres Stupsnäschen mein Eigen nennen konnte. So einfach ist das Leben, die Nase entscheidet über Dein Schicksal.

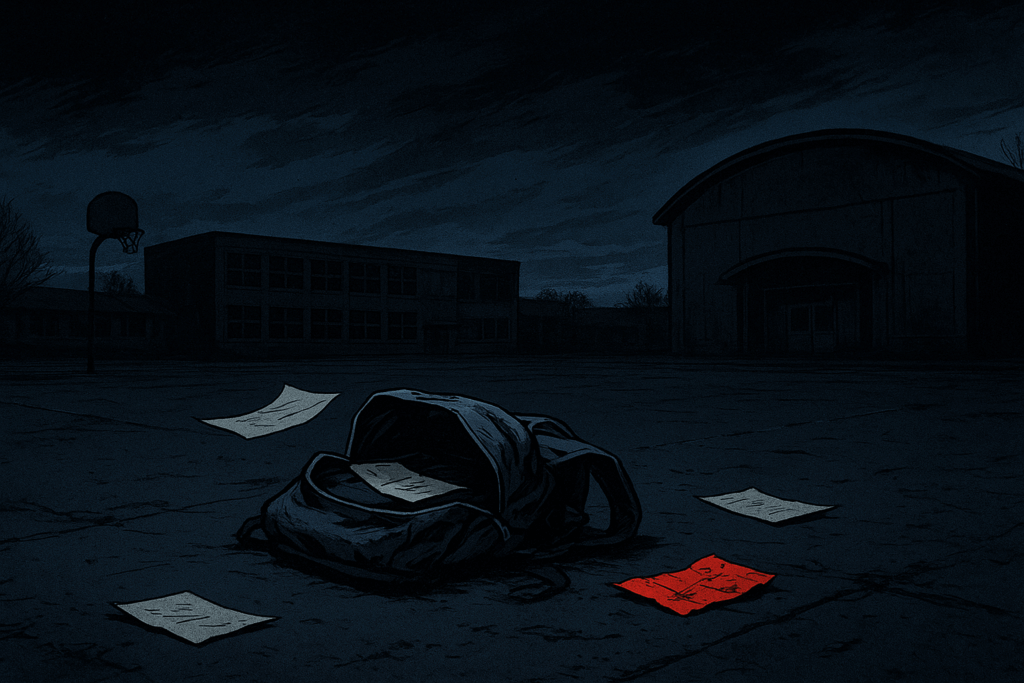

Wo er all die Jahre war und wieso er nun zurückkam, wollte er mir nicht verraten und tat es auch nie. Ich fragte auch nicht. Ich wollte ihn nicht vertreiben. Er sagte nur, er sei nie weit weg gewesen. Und ich hätte es besser als er. Das war’s. Jahrelang habe ich meinen oder einen Bruder herbeigesehnt, mich gefragt, ob er im Himmel oder in der Hölle gelandet ist, mich gefragt, warum er sterben musste und ich weiterleben durfte, mich gefragt, ob meine Eltern bedauerten, den falschen Sohn verloren zu haben, und dann stand er plötzlich vor mir. Auf dem Spielplatz. Wie aus dem Nichts war er da. Er sah fast so aus wie ich. Etwas abgefuckt vielleicht durch seine schmutzigen Klamotten und seine zerzausten Haare. Aber dass dieses meine Ebenbild kein Zufall war, ist mir sofort klar gewesen. Fortan habe ich meine Eltern gehasst, fortan habe ich nie wieder ein ernsthaftes Wort mit ihnen gewechselt, fortan fühlte ich mich endlich komplett.

Es kann Einbildung gewesen sein, eine Wunschvorstellung, ein Phantomschmerz, der mich zuvor gequält hatte. Doch als mein Zwillingsbruder da war, war alles gut.

Gleich nachdem er sich vorgestellt hatte, schlug er mich, scheinbar grundlos, ins Gesicht – die schöne Stupsnase gehörte der Vergangenheit an, den Huckel trage ich bis heute mit mir.

Ich habe es ihm verziehen, natürlich! Wo auch immer er all die Zeit war, ich musste es besser als er gehabt haben, und ich konnte seine Frustration, seinen Ärger, seinen blanken Hass verstehen. Eines hielt mich vor allem aufrecht: Er war noch da, er suchte mich, er gab mir das Gefühl, mich zu brauchen, so wie ich ihn gebraucht habe. Uns verband ein eigenartiges, intensives Gefühl, und ich ließ meine Eltern nichts von ihm wissen. Aus Angst, dass sie mir meinen Bruder erneut wegnehmen, den Kontakt verbieten würden. Nach acht Jahren waren wir endlich wieder vereint. Meine gebrochene Nase kanzelten meine Eltern im Krankenhaus als Unfall beim Spielen ab. Ohne mich auch nur einmal gefragt zu haben.

Mit acht Jahren habe ich aufgehört, meine Eltern zu lieben.

Wir redeten viel, und immer, wenn er mich besucht hat, wenn meine Eltern, unsere Eltern außer Haus waren, habe ich ihm all meinen Kummer erzählt. Jedes Mal hörte er geduldig zu. Um mich anschließend zu schlagen, zu treten, zu beleidigen, mir vorzuhalten, wie gut es mir doch trotzdem ging. Er hatte Recht! Ich war eine Heulsuse! Ich wusste nichts und war nichts wert.

Eines Tages heulte ich, weil meine Eltern nicht da waren, weil sie mich wie erwartet im Stich gelassen haben, weil niemand da war, weil ich alleine war, doch dann kam mein Bruder, und ich fühlte mich geborgen wie nie. Mein Bruder sagte: Guck, Du hast ein Dach über dem Kopf! Und er schlug mich in den Magen. Er sagte: Schau, Du hast ein eigenes, großes Bett! Und er rammte mir sein Knie zwischen die Beine. Sieh nur, Du hast Spielzeug! Und er warf mich gegen die Wand, eine Platzwunde an der Stirn war die Folge.

Ich heulte wieder. Und wieder. Und wieder. Und plötzlich knallte die Wohnungstür zu, mein Bruder war weg, ich war wieder einsam und allein. Eine Ewigkeit später kamen meine Eltern zurück, und nachdem sie mich zusammengekauert und blutend auf dem Boden entdeckt hatten, haben sie mir den Arsch versohlt. Mir gesagt, ich solle den Scheiß lassen. Mir gesagt, ich solle ihnen nicht noch mehr Kummer bereiten.

Wenn sie nur wüssten! Sie haben mich angelogen, mir meinen Bruder vorenthalten. Und nachdem sie mir das angetan haben, entschloss ich mich, ihnen nie etwas von ihrem zweiten Sohn zu erzählen. Wenn sie mich schon geschlagen haben, obwohl ich auf dem Boden lag, wollte ich nicht wissen, was sie meinem Bruder angetan hätten.

Plötzlich kam er nicht wieder. Auf dem Spielplatz sah ich ihn nicht, er schellte nicht mehr. Fast zwei Jahre war er wie vom Erdboden verschluckt. Nur Gott weiß, wo er in dieser Zeit war.

Als ich mit elf Jahren entdeckt habe, dass mein Penis nicht nur eine Pinkelfunktion beinhaltete, sondern man ihn reiben kann, bis es so schön kribbelt und so weißes Zeug herausschießt, klingelte es. Nachdem ich mich sauber gemacht und wieder angezogen hatte, rannte ich zur Tür. Mein Bruder stand davor. Er schrie mich an. Ich sollte nur ans Wichsen denken, nur von Sex träumen, nur ficken und meine Spermien in die Welt hinausschicken, wenn ich auch wirklich Kinder wollte. Ob ich nicht wüsste, was mit unerwünschten Kindern passiert. Ich solle ihn gefälligst angucken, dann wüsste ich es! Und dann verschwand er wieder. Ich heulte erneut. Ich fühlte mich abartig, wie ein perverses Schwein. Vor allem, da ich es mir weiter ganz oft selbst gemacht habe. Immer im Hinterkopf: Mein Bruder. Der mich selbst dann beobachtete, wenn ich es nicht für möglich hielt. Der mir selbst dieses kleine Vergnügen madig geredet hatte. Der vielleicht gar nicht existierte.

Zwei Jahre später verliebte ich mich in ein Mädchen meiner Klasse. Sie wollte rein gar nichts von mir wissen. Sie hätte vermutlich nicht einmal die Hausaufgaben bei mir abschreiben wollen. Und erneut heulte ich. Nacht für Nacht weinte ich mich in den Schlaf, so leise wie möglich, damit meine Eltern nichts mitbekamen. Um meinem Körper die Flüssigkeit zurückzuführen, die er in Tränenform abgesondert hatte, ging ich ins Bad, klemmte mich unter den Wasserhahn, und als ich wieder auf- und in den Spiegel blickte, war dort, selbstredend, mein Bruder. Er bewegte die Lippen, und auch wenn kein einziger Laut aus dem Spiegel kam, so wusste ich haargenau, was er mir sagen wollte. Ich solle mich nicht wegen eines Mädchens so anstellen und nicht heulen, denn ihm wäre es tausendmal schlimmer ergangen. Ich solle nicht immer nur an mich denken. Mein Bruder hatte Recht.

Er griff zu Papas Ein-Weg-Rasierer, friemelte die Klinge heraus und setzte sie an die Pulsadern meines linken Arms. Er lachte, als ob er sagen wollte, dass er mein Leben im Griff habe, es aber noch nicht beenden will. Er nahm die Klinge und malte mit ihr auf meinem Oberarm einen etwa fünf Zentimeter langen, roten Strich. Als ich die Wunde näher betrachtete und in Ohnmacht fiel, bis dato konnte ich kein Blut sehen, ist mein Bruder mit meinem Bewusstsein verschwunden.

Mir dämmerte es mittlerweile und endgültig, dass mein Bruder meiner Phantasie entsprungen war. Dass ich einen imaginären Bruder hatte. Was heißt Bruder… Feind. Ich entschied mich gegen diese Halluzination. Und so schnell er in mein Leben getreten war, war er auch wieder weg. Meine Probleme bekam ich trotz dieser Erkenntnis nicht in den Griff. Denn auch, wenn ich meinen nicht vorhandenen Bruder verleugnet habe, so konnte ich meine Natur nicht verleugnen. Mein Bruder, also ich, verletzte mich in den nächsten Jahren noch mehrmals. Der nächste Fortschritt kam mit der Entdeckung der Zigarette im Alter von fünfzehn Jahren, die ich, je nach Stresssituation, einmal oder mehrmals auf meinem dürren Körper ausgedrückt habe. Natürlich nur an Stellen, die niemand sehen konnte. Um das Ganze mit ein bisschen Spaß zu verbinden, begann ich zu trinken, bis ich kotzen musste. Das war nicht einmal so, nicht zweimal, sondern immer. Und ebenfalls immer folgte dann irgend eine Form der Selbstbestrafung, in dem ich gegen alles Mögliche geschlagen habe, mich von Bekannten von Bekannten von Bekannten von irgendwelchen Arschgeigen bereitwillig verprügeln ließ, nachdem ich sie als schwule Arschficker tituliert habe, oder mir schlicht und einfach selbst die Fresse poliert habe. Mein Bruder hätte seine helle Freude gehabt, und ich hatte immer das Gefühl, er war Zeuge des Spektakels.

Meine Eltern bekamen davon nichts mehr mit. Sie waren mit sich selbst beschäftigt, aber glücklich, dass ich mein Abi gemacht habe, waren glücklich, dass ich nicht mehr ausschließlich zu Hause depressiv meine Wände angestarrt habe, und waren wohl der felsenfesten Überzeugung, dass meine immer mal wieder vorherrschenden blauen Augen und gebrochenen Knochen das Resultat meiner allnächtlichen Sauforgien mit irgendwelchen Freunden waren, nach denen ich immer wieder unglücklich stolperte, fiel und stürzte. Gefragt haben sie nie.

Nachdem ich dem Selbsthass in allen möglichen Formen gefrönt habe, begann er, mich zu langweilen. Nichts tat mehr wirklich weh. Irgendwann versiegt bei jedem Gefühl die Sättigungsfunktion.

Es musste etwas Neues her. Etwas, das mir mehr weh tun konnte als alles, was ich mir jemals habe erträumen und über mich ergehen lassen. Also verliebte ich mich. Dass ich mich auf der Suche nach der größtmöglichen Enttäuschung befand, war mir seinerzeit alles andere als bewusst. Diese Erkenntnis kam erst mit dem Alter. Ich verliebte mich also. Ich war zufrieden. Ich verlagerte meine Aggressionen aufs Ficken, ignorierte alle roten Warnlämpchen auf der Fahrt meines Lebens und endete jäh im Graben. Ich verliebte mich erneut. Ich war zufrieden, ich fickte mir die Seele aus dem Leib und flog auf die Fresse. Das ging Jahre so. Immer wieder. Zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre – am Ende fiel der Vorhang und ich wechselte die Bühne.

Glück, Erfüllung, Seelenfrieden waren mir fremd. Ich hatte nur Hass in mir. Gegen alles. Gegen nichts. Ein neutrales Hassgefühl, das die Leere in mir ausfüllen sollte.

Bis vor Kurzem. Jetzt bin ich achtundzwanzig Jahre alt, habe wohl meine Traumfrau gefunden, meine verzweifelten Selbstverstümmelungsversuche sind Narben der Vergangenheit, braungebrannter Sunnyboy-Körper, Wohnung, Auto, Job, alles bestens. Okay, dank einer kurzen, zweijährigen Psychotherapie, die ich angefangen habe, weil es mir selbst nicht ganz koscher war, nie ein wirklich positives Gefühlsniveau aufgebaut zu haben.

Und gerade jetzt, als alles droht, gut und schön und kitschig romantisch zu werden, kommt dieses Arschgesicht mit meinem Konterfeit wieder. Gerade jetzt!

Vor achtundzwanzig Jahren ist er zwei Stunden nach unserer Geburt gestorben, ich habe den Totenschein gesehen. Das hindert ihn jedoch nicht daran, wie auch immer trotzdem Lebenszeichen von sich zu geben. Live und in Farbe.

Gottverdammt, ich bin zu alt für imaginäre Bekanntschaften und Verwandtschaften und so eine Scheiße. Aber mein Bruder grinst mich dennoch dreckig aus dem Spiegel an.

Ich frage ihn, also mich, was er hier mache, ob er mich wieder unglücklich machen will. Ob er mich beschimpfen, schlagen oder töten will. Keine Antwort.

Ich sage ihm, dass er sich verpissen soll. Keine Antwort.

Ich sage ihm, dass ich ihm die Pest an den Hals wünschen würde, wenn er nicht schon tot wäre. Wenn es ihn überhaupt je gegeben hätte. Keine Antwort.

Ich renne aus dem Badezimmer, ich rufe meine Psychologin an, ich sage, dass ich wieder meinen Bruder sehe, und sie sagt mir, das sei ganz normal, ein solcher Rückfall passiere oft, wenn man mit den Geistern seiner Vergangenheit abzuschließen versucht, ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen und mein Brüder verschwinde mit der Zeit.

Doch sie irrt.

Kein Tag vergeht, an dem mich mein scheiß Bruder nicht aus dem Spiegel im Bad angrinst. Ich kann noch so grimmig angekotzt gucken, mein Spiegelbild, das nicht meines ist, erwidert es mit einem fetten Grinsen. Nach einem Monat ist es mir zu bunt, ich breche die Therapie ab und schlage meinen Spiegel in tausend kleine Stücke. Pech habe ich nicht zu befürchten. Nur diesen meinen inneren Schweinehund, ein Relikt aus eigentlich längst vergessenen Kindertagen.

Am ersten Tag nach dem Spiegelmassaker gehe ich ins Bad, zum Rasieren brauche ich keinen Spiegel. Doch ich merke, mein Bruder ist immer noch da, ich sehe und höre ihn nicht, aber er ist da. Er war nicht im Spiegel, er war in mir. Er ist in mir.

Nachdem ich mich wochenlang nicht rasiert und das Bad nicht mehr betreten habe, Stuhlgang habe ich nur noch bei meiner Freundin und im Büro, frage ich mich, ob ich nun endgültig bescheuert geworden wäre. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen, ich wiederhole das, was in unzähligen Therapiesitzungen bereits ad acta gelegt worden ist: Durch das Wissen, einen Bruder gehabt zu haben, sogar einen Zwillingsbruder, habe ich als Kind etwas vermisst. Etwas, das ich weder fassen noch beschreiben konnte. Um dieses Gefühl der Leere zu kompensieren, habe ich mir einfach einen Bruder erdacht, der als Teil meiner Psyche schizophrene Formen annahm und mich zu Selbstbestrafung und Selbsthass führte, die daraus resultierten, dass ich nie mit der schweren Last, alleinverantwortlich für das Glück meiner Eltern nach dem tragischen Verlust zu sein, fertig wurde. Als Konsequenz aus der mir von meinen Eltern aufgetragenen Bürde begann mein Bruder als Teil meiner Persönlichkeit, sie zu hassen. Er wurde von mir im Laufe unzähliger Stunden auf der Couch zu Grabe getragen, genau wie sein reales Vorbild bereits achtundzwanzig Jahre unter der Erde liegt.

Und doch ist er jetzt präsent. Er ist lebendig. Er ist verflucht nochmal da. Wie von Geisterhand nehme ich einen der Ein-Weg-Rasierer, friemel die Klinge heraus und führe sie zu meinen Pulsadern. Ich denke an die Szene von damals, als ich mir durch ihn die erste Schnittwunde zugefügt habe. Wieder ist es der linke Arm, wieder grinst er mit dieser vortrefflichen Selbstsicherheit, der ich mich beugen muss. Ich höre seine, meine Stimme in meinem Kopf: Du kannst Deine Natur nicht verleugnen.

Und auch, wenn ich es eigentlich gar nicht will, schneide ich mir längs die Pulsadern auf. Das Blut fließt mir aus dem Arm, ich bin unfähig mich zu bewegen. Unfähig ein Handtuch zu nehmen, um die Blutung zu stoppen. Unfähig zu verhindern, was hier gerade passiert. Ein Selbstmord, der keiner ist. Ausgeführt von einem Bruder, den mein Geist geboren hat. Zu einer Zeit, die besser war als jede andere, die ich im Leben je durchgemacht habe. Ich fange an zu lachen, während meine Kräfte langsam, aber sicher schwinden und ich regungslos auf dem Boden liege. Dann weine ich. Der rechte Arm schlägt mir ins Gesicht. Ich höre seine, meine Stimme: Du heulst ja immer noch. Weißt Du nicht, dass Du jetzt einen besseren Tod hast, als die meisten anderen Menschen? Weißt Du nicht zu schätzen, dass Du Glück erfahren hast? Er hat Recht. Wie immer. Ich habe Recht. Ob total bekloppt oder nicht, spielt keine Rolle, gleich bin ich tot. Ich ignoriere die Stimme in meinem Kopf. Ich denke nicht an mein Leben bis zu diesem Zeitpunkt. Ich denke an mein Leben, wie es nach diesem Zeitpunkt ausgesehen hätte, wenn dieser Zwischenfall nicht gewesen wäre.

Ich hätte meine Freundin geheiratet. Ich wäre jedes Jahr mit ihr zu Weihnachten bei ihren Eltern gewesen. Ich hätte mit ihr Kinder gehabt, die ich mehr als alles andere geliebt hätte. Ich hätte, ich hätte, ich hätte… und dann leuchtet es mir ein. Ich denke immer nur an mich. Ich habe nicht daran gedacht, dass meine Freundin einen Irren zum Mann bekommen hätte. Nicht daran gedacht, dass ich, Therapie hin oder her, ein wandelndes Pulverfass war. Nicht daran gedacht, dass ich Freuds Musterbeispiel für einen Erwachsenen gewesen wäre, der auf dem Stand eines Achtjährigen stehen geblieben ist. Ich hatte Angst. Ich hatte immer Angst. Und dann leuchtet es mir ein. So kurz vor dem Ende habe ich eine Erleuchtung nach der anderen. Ironie des Schicksals.

Ich hatte immer Angst, die Menschen zu enttäuschen, die ich liebe. Ich kann das hier gar nicht getan haben. Vielleicht bin ich wirklich schizophren, vielleicht wohnen zwei oder mehr Seelen ach in meiner Brust, aber ich, der ich hier denke, der ich hier die letzten Gedanken einer gescheiterten Existenz durchlebe, kann das nicht getan haben. Für meine Freundin wird mein Selbstmord die größte Enttäuschung sein. Für sie wird das einen Bruch im Leben zur Folge haben. Eine Zäsur. Ein Schnitt. Ein Schnitt, von mir begangen und doch wieder nicht. Verrückt. Ich liebe sie. Ich liebe sie mehr als alles andere.

Im nächsten Augenblick sehe ich die Blutlache ganz deutlich vor mir. Die Blutlache, in der mein Körper liegt. Und der meines Bruders. Meines kleinen imaginären Bruders. Und dann folgt die nächste unvermeidliche Erleuchtung. Ich sehe das Licht. Es ist plötzlich alles ganz hell. Und irgendwo in diesem Licht kommt eine Gestalt näher. Und näher. Und näher. Und als sie fast genau vor mir steht, erkenne ich in ihr meinen Bruder. Und gezwungenermaßen auch mich. Und ich höre ihn oder mich sagen: Du hast das Leben gehabt, das meines hätte sein sollen.

Er nimmt mich bei der Hand und ich folge ihm, bis alles schwarz ist.

Retrospektive

Ich müsste lügen, würde ich behaupten, dass in dieser Geschichte nicht zumindest ein Stück von mir selbst verewigt ist. So intensiv, wie sie geschrieben ist, würde mir das wahrscheinlich auch niemand abkaufen. Denn sie ist mein Versuch gewesen, ein Ventil für inneren Druck, Versagens- und Verlustängste der damaligen Zeit zu schaffen. Um ehrlich zu sein: Damals fand ich das Leben einfach mal so richtig schön zum Kotzen. Die Idee war, mit Hilfe eines instabilen Erzählers und eines imaginären Gegenübers diese negativen Gefühle von mir weg zu projizieren und damit ein Stück weit Kontrolle über sie zu bekommen. Das ist zumindest dem literarischem Ich offenbar weniger gelungen.

Auch wenn mich das Lesen an diese emotionalen Herausforderungen erinnert, mag ich die Geschichte trotz aller drastischen Szenen sehr gerne. Die Handlung ist natürlich fiktional, das dahinter liegende Gefühl aber war es nicht. Hier habe ich den Eindruck, meinen Stil bzw. meinen Ausdruck ein Stück weit gefunden zu haben – es kommt mir vor wie ein literarisch auf die Spitze getriebener Mindfuck. Und ich finde das Wechselspiel von real anmutenden Elementen und surrealen Momenten durchaus gelungen.

Was mir auffällt: Im Vergleich zu den ersten Geschichten habe ich hier an keiner Stelle versucht, irgendwie „witzig“ zu sein. Die Story hat zwar auch tragikomische Momente, aber die Metaphern und Bilder funktionieren für mich hier so viel besser, wenn sie nicht einem Zweck folgen, sondern einem Gefühl entstammen.